如何构思一款好产品|乌托邦周报 #8

继上次聊完宏观经济分析框架之后,这次咱来聊聊产品构思思路和分析框架。

本文要点:

产品的定义和本质;

什么是好产品;

如何从用户、市场、商业、行业角度,构思一款好产品。

产品的定义和本质

产品是指可以被人们使用、消费,从而满足人们某种需求的东西,包括有形产品和无形产品(如服务)。

产品的本质是价值交换,实现产品提供者与消费者的共赢。

其中,产品提供者帮助消费者达成:

无法或难以自行实现的目标——如 SpaceX、Blue Origin 帮富豪实现太空旅行的梦想;

或自行实现不划算的目标——如早餐店帮顾客免除早起准备早餐之苦。

反过来,产品消费者一般帮助提供者(以下统称为用户)达成盈利目标,所谓“一手交钱,一手交货”。

什么是好产品

狭义界定

好产品指给用户带来巨大价值的产品,用户价值的构成为:

举 2 个好产品的例子:

新冠特效药(用处大 x 使用频率小 x 用户规模中)

来源:Fabian Sommer/Picture Alliance via Getty Images

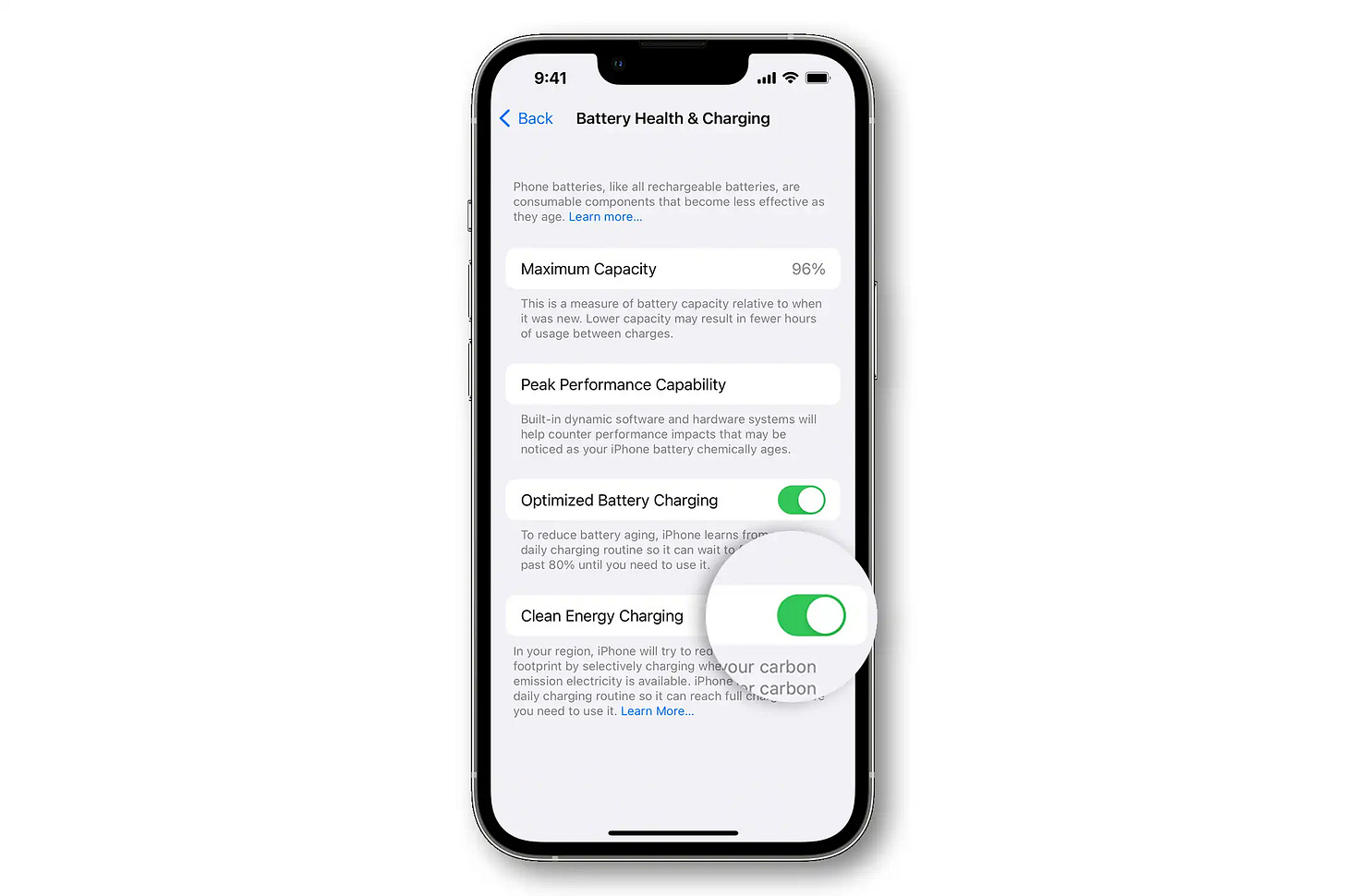

iOS 16.1 默认给美国用户打开 Clean Energy Charging 功能来减少碳排放(用处小 x 使用频率高 x 用户规模大)

广义界定

广义上,好产品不止对用户价值大,对产品提供者价值也大,并且这种良性的价值交换是可持续的。即:

好产品用户价值大商业价值大价值交换可持续好产品=用户价值大+商业价值大+价值交换可持续

如何构思一款好产品

根据好产品广义界定中的三要素,一个产品要成为好的产品,首先要有 3 个“契合”(Fit):

Product-Solution Fit——产品在微观层面,真能解决用户痛点。

Product-Market Fit——产品能找到市场,市场上有千千万万个这样的用户。

Product-Business Fit——产品能从用户身上挣到钱,从而建立起与用户间持续的价值交换链条。

如果说上面这 3 个契合是“见自己”,那么要创造好产品,还要“见天地”,知道外面的世界是怎么样。这就要求在构思计划阶段,我们还要考虑:

行业状况。

如何在行业中生存,兴盛,建立壁垒。

下面,笔者将就这 5 点依次展开。

Product-Solution Fit

如果要把一个产品浓缩成一句话,那么这句话一定是讲这个产品解决什么痛点,提供什么价值。

要实现 Product-Solution Fit,可以五步走:

明确需求是什么,是痛点吗,有多痛;

确定产品的价值主张;

验证价值主张;

设计解决方案;

验证并迭代解决方案。

第一步,我们要明确,需求是什么,是痛点吗,有多痛。

虽然做产品,张口闭口都是满足用户的需求,但分析需求,需要透过用户,看到需求本质。这也就是俞军所谓的,“用户不是人,是需求的集合。”

设想这么一个情境:用户买锤子。

传统的用户画像(Persona)方法,聚焦在用户身上。虽然它有助于让团队成员对用户形成具像化认知,一是增加很多与本质需求无关的特征,二是容易让人脑补很多并非事实的细节,而且每个人脑补的可能还不一样。

比如,如果构建“买锤子”的用户的画像,那么我们一般会从一些人口特征(Demographics)上对主要用户群体作基本描述,比如性别、年龄、收入水平、是否已婚等等,但这些都与需求无关。

事实上,用户想要的,仅仅是把刚买的装饰画或其他什么东西挂到墙上,而这需要往墙上钉一个钉子;而这个用户可以是男也可以是女,可以年轻也可以年长,这些特征都与需求无关。

相比 Persona,JTBD(Job-to-be-done,待办任务)分析更适合避开干扰,挖掘需求本质,和“5 Why”(连问 5 次为什么)精髓有点像。JTBD 分析将需求拆解为三要素 :

上下文(Context)——什么场合,之前发生过什么等。

动机(Motivation)——想要干什么。

预期目标(Expected Outcome)——想达到什么目的。

按照这个思路,我们可以将“买锤子”的案例,重新组织为:

我住进新房买了幅装饰画,想买个锤子把它钉上去,从而让家居显得更有格调。

基于这个需求表述,产品的设计空间就打开了:

是不是还有很多类似的情况?

除了买锤子,请人上门服务也是一种解决方案。

这种情况下,用锤子是一次性需求,那么装饰画卖家是否可以提供一次性的轻量级工具?

除了装饰画,还有什么其他的方式能满足用户对家居格调的追求?

再举一个更实际的 JTBD 的例子:

我刚买了一个新手机,想给电池充电,从而能尽快尝新。(手机最早出来的时候,买回家电池是没电的,还有诸如玩具都是不带电池的,很影响心情,很高兴现在都能开箱即用了。)

需求千千万,抓准了还不够,我们还需要从众多需求中,筛选出关键痛点。

这一方面取决于一件事有多重要,另一方面取决于现状与预期之间差距有多大,即:

第二步,在明确产品要解决的关键痛点后,我们要确定产品的价值主张(Value Proposition),即在这件事上给用户提供什么价值。

广义而言,价值可以细分为:

功能价值(最常见)

以前想做不能做,现在能做了。

以前能做,现在能做得更好,多快好省,包括:

金钱:干同样的事,但花比以前更少的钱,比如通信方式的革命。

时间:干同样的事,但花比以前更少的时间,比如古代从北京到广东,马不停蹄,快马加鞭,需要 24 天,现在坐飞机只要 3 小时。

身体:干同样的事,但对体力和健康的消耗更少,比如坐电梯比爬楼梯轻松。

脑力:认知成本,比如 Windows 这种 GUI 操作系统比 DOS 学起来简单多了。

情绪价值

满足用户对陪伴的诉求、对美的渴望等等,比如 AI 陪聊 App、游戏陪玩服务、为了悦己而买的化妆品。

来源:电影《Her》

社交价值

让用户在人与人的社交语境下寻找到共鸣或优越感,比如:

年度歌单,分享以彰显(Signal)自己品味,或寻找志趣相投的人;

奢侈品,彰显财富和地位;

不好吃但好看的饭店,探店打卡发小红书,彰显精致生活;

隐形牙套不仅有正畸功能,相比传统牙套,还减轻了用户的社交压力。

举个例子,一个报表平台的价值主张可以包含:

功能价值:为用户提供准确、实时的数据,易于理解。

社交价值:美观酷炫高大上,截图放 PPT 里显得用户很牛。

第三步,在明确了痛点和价值主张后,我们要检验这个价值主张立不立得住。

借用俞军的公式,到这里,我们明确了新旧体验之差,但用户要选择我们的产品,还有两个因素要考虑:

收益与迁移成本之间的角力

我们的产品比用户以前的解决方案好,但好多少,足不足以吸引用户迁移。一方面新体验把用户往我们这儿推(Push),另一方面迁移成本把用户往回拉(Pull),要让用户过来,新体验至少要比旧体验好很多(所谓“9x better”)。

我们可以提升新体验。如果用户感兴趣,说明需求抓对了;如果有偏好,说明新体验比旧体验好;但只有真付出真金白银,往往才能说明新体验够好了。

我们也可以降低迁移成本,比如支持无缝迁移。

最后,降低旧体验也是一种(腹黑的)方式,比如抹黑竞争对手。

收益是否可感知

新旧体验之差是一个客观评估,但用户决策还有主观因素,这点常被忽视。

比如喝中药长期调理,良药苦口,坚持下来虽然可能确有实际效果,但这个效果能否被用户在短期内感知到,也影响用户是否会选择继续。

而保险销售深谙测到,买了保险不一定有多好,但一定会让你觉得不买保险生活就危机四伏。

第四步,明确了痛点、价值主张,并验证价值主张后,自然就是设计解决方案了。

行业不同,场景不同,解决方案的设计也可能因而迥异,但有一些思路还是共通的。

比如,拿提效而言(属于功能价值),设计思路可以有 4 步:

能不能自动化?

不能自动化,能不能更快?

不能更快的话,能不能让任务并行?

不能并行的话,能不能改善用户的感知,让效率显得不那么低?

前三点大家可能很容易想到一些生活中的例子,这里仅就第四点举 2 个案例:

飞机落地,行李传送出来要很长时间,一机场的体验优化方案是,重新设计登机口到行李转盘的路线,适当延长路线长度,从而让乘客走到行李转盘的时候,行李刚好就到了,营造一种丝滑的心理感知。

一铁路运营商因时效性不及对手,并短时间难以追赶,转而采取在火车上增加表演的方式,让时间从无聊和煎熬,变得有趣而感到短暂。

另一个比较通用的思路是时空思维:

时间——这个问题的终局解法是什么样的,以终为始,倒推先行条件下的最优解。

空间——这个问题是否属于更大的问题的一部分,其位置在哪。

第五步,设计解决方案后,需要验证解决方案,并根据反馈持续迭代。

MVP 是解决方案基本成型后,验证解决方案的一个很好的思路。

关于 MVP,最核心的点在于把握 MVP 的拆解维度。MVP 拆解不能按功能作简单拆分,而要以 JTBD 为最小粒度。比如,汽车的 MVP 不能从轮子开始,而要从更简单的出行方式比如滑板开始。

但我们的解决方案很复杂,比如要打造《Her》中的聊天 AI,不能拆,怎么办?像这种一体化的整合方案确实不容易拆,但我们可以先按预想的方式打造前台,在后台上运用 MVP 的思路来降低解决方案不对的沉默投入。比如在后台,我们可以约定 AI 的聊天语气,模拟 AI 的输出延时等,来达到验证 MVP 的效果。类似地,如果产品是冰淇淋自动售卖机,那理论上,我们可以造一个冰淇淋机的外壳,然后在后台请几个人,手动做冰淇淋,输出给用户。

以上五步,便是产品实现 Product-Solution Fit 的路径。

确定产品能解决用户痛点后,接下来就得看看用户规模有多少了。

Product-Market Fit

一个人是一个用户,千千万万个用户就构成了一个市场。

做产品都希望用户越多越好,那是不是只有广阔的市场才有做产品的机会呢?

并不是。事实上,一个产品推向市场,终极目标应该至少涉及这样几个因素:

市场总量是什么量级($M_0$);

市场现在处于什么阶段,未来的增长预期如何($g$);

我们预计能切多大一块蛋糕($\bar{s}$);

利润率预计多少($\bar{m}$)。

用公式来表达,即:

把增长预期($g$)先放一边,这一公式本身就揭示了不同的市场化(GTM)策略,包括:

差异化策略:价值更高,卖得也更贵,比如 iPhone。(通常 $M_0$ 中等,$\bar{s}$、$\bar{m}$ 大。)

主导策略:价值不错,价格更便宜,比如宝洁旗下的大部分洗护产品。(通常 $M_0$、$\bar{s}$ 大,$\bar{m}$ 小。)

颠覆策略:价值差一些,价格也便宜些,比如 Windows PC 早期相较于 IBM(农村包围城市),以及数码相机之于柯达。(通常 $\bar{s}$ 大,$\bar{m}$ 小;$M_0$ 早期很小,但随着产品逐渐成熟,会逐渐吃掉以前不属于自己的中高端市场。Clayton Christensen 书中有极为翔实的分析。)

小众策略:不仅价值差,价格还理直气壮卖更贵,比如机场的纪念品,以及吃的喝的。(通常 $M_0$、$\bar{m}$ 小,但 $\bar{s}$ 很大。)

Product-Business Fit

谈及 Product-Business Fit,就绕不开商业化。所谓商业化(Monetization),从英文理解更能切中肯綮;其实就是货币化,也就是把某个东西变成钱。Product-Business Fit 的基本要求,就是要有变现能力,收入要能大于成本。

借助商业模型画布,我们可以将产品从生产到交付的过程给全盘梳理出来,算一本明白账。

其中,左上角是产品的后台(Backstage),包含关键伙伴、关键活动和关键资源;右上角是产品的前台(Frontstage),面向用户,包括在上一节中我们已经明确的价值主张、客户分群,以及还未提及的客户关系、渠道;下方是利润公式,包括收入流和成本结构。

商业画布的后台、前台和利润公式部分中,就包含了很多不同的商业模式玩法:

后台

构建资源壁垒

平台壁垒

比如滴滴作为司乘双边平台,借助网络效应,一旦稳固地位很难撼动。

品牌壁垒

比如可口可乐、百事可乐。

用户规模壁垒

比如作为用户巨大聚合器(Aggregator)的微博。

知识产权壁垒

比如拥有手握林娜贝尔和漫威等丰富 IP 的迪士尼,以及专注研发、拥有大量专利的戴森。

差异化生产

降本增效

比如福特引入汽车生产线,大幅降低成本和价格。

速度优先

比如 Zara 等快时尚品牌。

柔性生产

比如定制化生产的戴尔。

环保理念

比如践行环保理念和拥有广泛拥趸的 Patagonia。

扩大合作伙伴

通过外包

比如宜家主打 DIY 理念,省去了组装成本。

通过授权

比如 ARM 授权台积电等生产芯片,而不像英特尔自己建 Fab。

通过加盟

比如街头巷尾各种连锁奶茶店。

前台

探索新市场

发现巨大的未被满足的需求

比如 iPhone 真正开辟了智能手机市场。

改造现有产品来满足未被满足的需求

比如 AWS 将原本用于电商的设备云化,释放非峰值时期的计算能力,提供给外部客户使用。

降低成本来满足因价格太高而未被满足的需求

比如 AWS 的出现让广大中小企业有了触手可及的计算、存储资源。

锁定客户关系

增加客户黏性

比如苹果从前期授权维修转为“Genius Bar + 授权维修”,从标准化维修转向更人性化、定制化的客户关系维护。

增加迁移成本

比如苹果生态等各种封闭系统,生态内体验很棒,随着用户使用越来越深入,迁移的可能性越来越小。

渠道为王

去中间商

比如瓜子二手车,没有中间商赚差价,直接打通与客户之间的渠道。

开拓经销商

比如让普通人能直播带货,在知乎等平台做分销等。

利润公式

主攻收入

订阅模式

比如主打订阅模式 Atlassian,持续订阅的概率很高,及时付费,还省去了销售人员。

免费模式

通过免费产品吸引大量用户,然后引导其为高级功能付费——很多互联网产品的玩法。

产品本身便宜但配件贵

比如电动牙刷、拍立得。

补贴模式

声东击西,羊毛依然出在羊身上,比如充话费送合约机。

主攻成本

将成本分摊出去

比如相比传统的酒店管理集团,爱彼迎主打轻资产,自身做平台,住宿由第三方提供。

技术流

比如 Facebook 等提供的广告投放平台,无需人工对接,全部线上化、自动化。

在资产和经营层面降本

比如全是预制菜的萨利亚。

主攻利润

主打高端市场

比如 iPhone,各种高利润率配件。

专注高利润率,即便这意味着缩小价值主张

比如主张“为人们提供负担得起的奢华”的 citizenM,用尽可能小的成本营造尽可能大的格调。

三个“契合”达到之后,接下来我们需要走出去,评估外部环境。

行业状况

思考行业状况,我们可以从两个圈层入手:

内圈:行业自身的状况,基于波特五力模型,包括

竞争状况(横向)

行业进入门槛高不高;红海还是蓝海;除了直接竞争对手之外,有没有解决同样问题,但使用不同方法的间接竞对。

上下游议价能力(纵向)

对上游供应链的议价能力如何,对用户的议价能力如何,两个议价能力对比直接决定利润空间。

来源:https://en.wikipedia.org/wiki/Porter's_five_forces_analysis

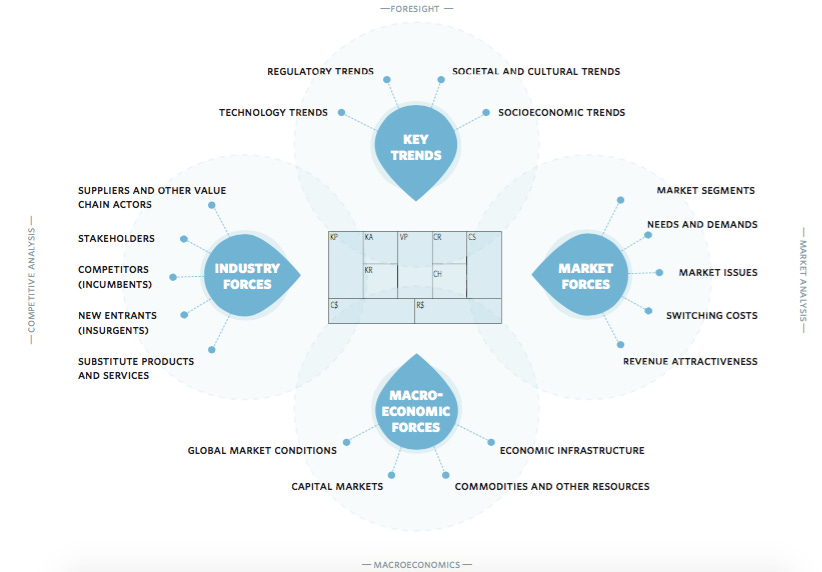

外圈:行业只是大环境的一个部分,必然受到外界的影响,包括市场变化、关键趋势(PEST)和宏观经济环境(关于宏观经济分析框架,上一篇文章有专门展开介绍,参考《裁员降薪,延迟退休,后疫情时代的经济还会好吗?|乌托邦周报 #7》)。

如何在行业中生存,兴盛,建立壁垒

一个产品从面世到成功,不会是一眨眼的事,往往需要一个过程。在这个过程中,任何一个环节失败,都可能让它陨落。

我们可以将产品面世后的过程细分为三阶段:

起源阶段

在这个阶段,产品要避免被干掉。

要避免被巨头们(Incumbents)干掉,只有两种可能:

市场太小,无法满足巨头们的增长预期,或者下手反而影响巨头们的现有业务(比如高端品牌一般不会轻易打低端市场);

有巨头们也没有的专属资源。

腾飞阶段

在这个阶段,产品要找到加速度,扩大价值影响。

常见的加速度条件有三:

需求侧的规模效应,即网络效应;

供给侧的规模效应,即规模经济;

迁移成本。

稳固阶段

在这个阶段,产品要在竞争面前,保住自己的地位。

常见壁垒有二:

品牌壁垒(需要日积月累,长期经营,难以短期超越)

团队组织和生产过程壁垒(方案学走也没用,组织和生产过程很难学走,比如丰田)

作为多年前一张草图框架的文字沉淀,没料想到这篇会写这么长。暂时先聊到这里,欢迎大家拍砖完善。