Ordinal 的出现,又把凉了半截的 NFT 市场给带火了。

值此泼水节之际,继上次给链游”泼水“之后,这次来给 NFT 系统性地泼泼冷水(也算是填了前文挖的坑)。

本文要点:

大白话说说什么是 NFT

NFT 为什么“成功”了

NFT 的核心应用场景以及问题

什么是 NFT

NFT 全称 Non-Fungible Token,即非同质化 Token。

更严谨、学究的定义网上都能搜到,这里就不赘述了。笔者根据自己的理解,一般喜欢这么解释。

既然有非同质化 Token,很自然会联想到,有没有同质化 Token。

所谓同质化 Token 就如同我们以前使用的硬币。每一枚 1 元硬币都长得几乎一模一样,拿这种硬币跟别人交换,你一枚换我一枚,双方交换后没有任何损益,这就是同质化 Token。

纸币也是类似。去银行存 1 张 100 元的纸币,取出来的时候,银行不会把当时存的那一张 100 元的纸币,原封不动地还给你,这里其实就暗藏了一个假定,即每一张 100 元纸币之间没有差别。

理解同质化 Token 后,非同质化 Token 就很好理解了。所谓非同质化,指的是每个 Token 之间有差别。比如很多年前,银行会在新的一年开始的时候,发行一些限量纪念币,比如 1 元硬币上面印一个长城,或者还有 10 元硬币。虽然在花的时候,只能当 1 元、10 元来花,但是对收藏的人而言,它们有自己的特色,肯定不会跟别人按面值交换。这就是非同质化 Token。

生活中还有很多非同质化 Token,稀有邮票、错版纸币、小浣熊里的水浒卡都是例子。

放到区块链这个上下文中,同质化 Token 就是指的无显著差别的 Token,比如效用型货币、证券型货币、治理型货币基本都属于这一类;非同质化 Token,也就是 NFT,自成一派,一般每个 NFT 上面会有一段独特的信息,它可以是一串 ID、一个 URL 或一段数据。

NFT 为什么“成功”了

NFT 之所以能吸引这么多人进来,源于 2 个互相成就的因素。

第 1 个因素是它的稀缺性叙事。每个 NFT 都独一无二,拥有自己专属的 NFT,这种叙事就仿佛是钻戒,一个人一生只能订制一枚。稀缺性给人的第一感受是,这个东西很珍贵,这样就催生了第 2 个因素。

第 2 个因素是价格暴涨与财富效应。无论是无聊猿头像的充斥,佳士得《The First 5000 Days》6000 万美元的天价,OpenSeas 的火热,明星和艺术家的入局,还是身边流传的造富案例,这一切都让 NFT 在大街小巷各种媒体上刷足了存在感,成为了全民的狂欢。财富的致幻效应让大众丧失了理智,强大的羊群效应让清醒的人们不敢说“不”,这样一场天价盛宴便延续至今,不仅在网络上,还蔓延到线下的展览等活动中。笔者认识的设计师朋友,对 NFT 的兴趣也是源于变现潜力上,比如听闻身边的其他设计师朋友把日常作品,打造成 NFT 售卖赚了很多;笔者认为这应该有一定的代表性。

即便 NFT 如今价格已一落千丈,但很多人在定性时,依然认为 NFT 是成功的。无论如何,这本身就是一种“成功”。然后我们有必要界定,这种成功是营销的成功,市场操纵的成功,还是 NFT 本身应用的成功。

笔者的结论是,NFT 的成功不在 NFT 上,而是在营销上。

首先,稀缺性和高价值没有必然联系。总量固定并不意味着比特币价值高,通缩倾向并不意味着以太坊会更值钱,每个 NFT 独一无二也不意味着它价值连城。光谈供给而不谈需求,不是片面,就是故意。在 0 与 1 的比特世界,人造稀缺的成本几乎为 0,这点在以太坊最早的发币潮中就已经验证了。人人都可以限量发币,但大多数币都一文不值。就比如笔者写下这篇文章时喝的茶,全世界这个味道的被我喝过的只有这么一口,这种稀缺性如果意味着剩下的这口茶价值不可估量,那可就过于荒谬了。

其次,NFT 价格暴涨的背后,很容易能发现资本操纵的痕迹。这种市场乱象就包括,明星斥资购买 NFT 的背后,其实是项目方的利益输送,明星借助明星效应抬高项目知名度与 NFT 价格,与项目方双赢,何乐而不为。

最后,回到 NFT 身上,NFT 自身有 2 个问题。

其一,NFT 上所携带的独一无二的内容,基本都不存储在区块链上。NFT 只是携带了一个中心化的 URL,或一串精简的信息,这意味着背后的中心化服务器停服(不托管图片了,或者不解析信息展示成图片了),NFT 就成了一具空壳。当然,在比特币上的 NFT(Ordinal)出现之后,这个问题算是得到了解决。

其二,NFT 上承载的 NFT 内容,拿最常见的图片而言,艺术水平如何,价值几何,这个即便是艺术圈子里也有争议。即便一款 NFT 艺术价值很高,这种艺术价值到底有多少能被 NFT 捕捉到,本身也是一个问号,因为图片本身是可以轻松复制、使用的。

当然,以上这些不等于 NFT 就毫无价值,下面我们就对 NFT 的应用场景做一个简单的剖析,顺便讲讲每个场景下的一些问题。

NFT 的核心应用场景以及问题

NFT 的应用场景,归根结底有 2 个。

场景 1:资产证券化

所谓资产证券化,就是把资产用证券来代表,证券起到一个代理(Proxy)的作用。比如,没有证券化的资产要做交易,就需要一个人把这个资产,切切实实给到另一个人;而证券化后的资产交易,只需要一个人把代表这个资产的证券给另一个人就可以了。

按照这个思路,资产证券化的好处很明显,那就是交易起来更方便。比如我要买黄金,我不是想放家里供着金碧辉煌,而是想保值,这种情况下让我去提实物金条,自行保管在家里,就没有购买黄金证券方便;到时候要变现的时候,我直接在市场上卖掉证券,也不用把金条运给买家,也方便得多。因为更方便,交易的人会更多,资产的流动性也会更强。

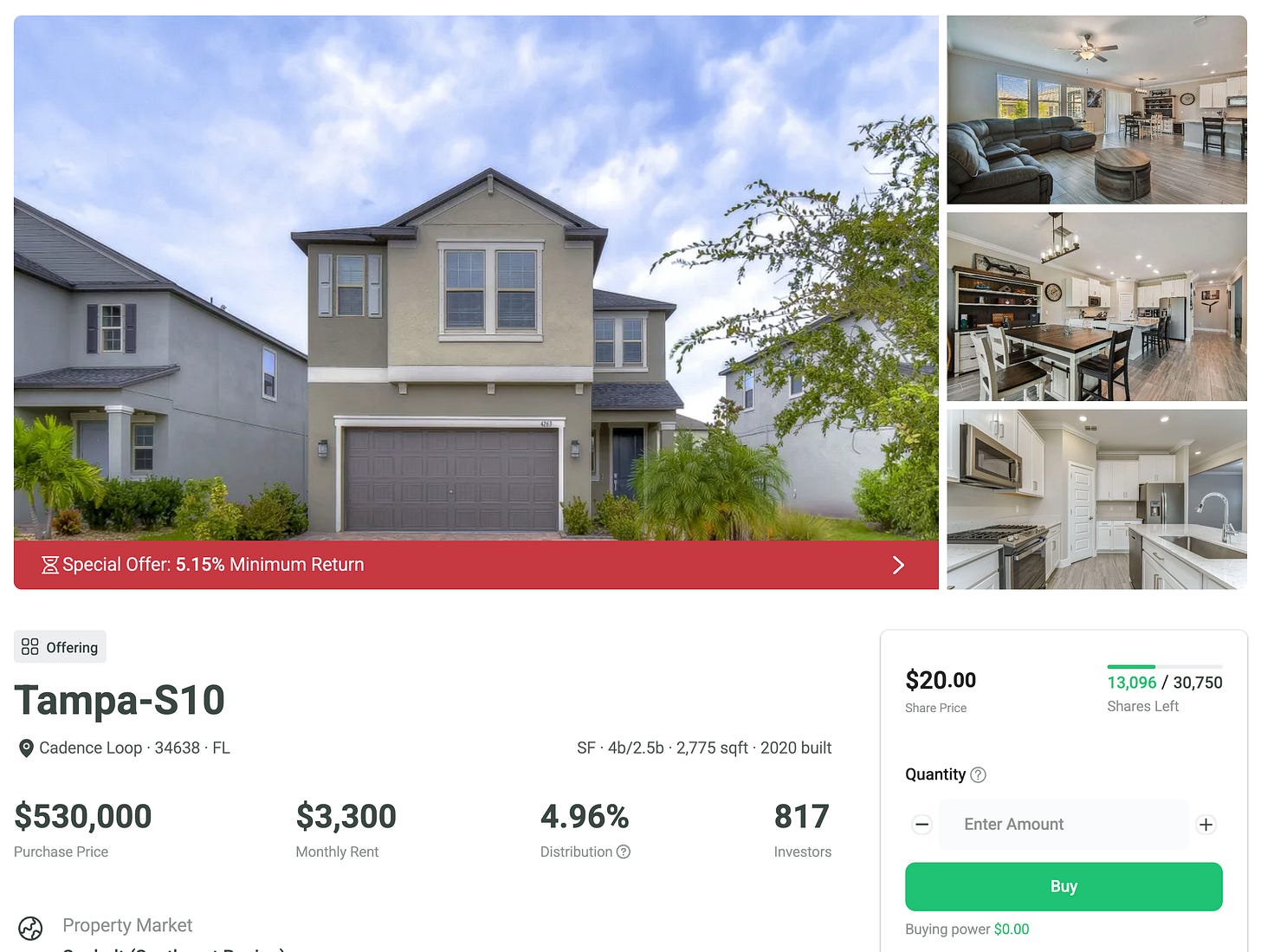

证券化之后,还有一些衍生的玩法。比如你看好某个地方的房产,觉得房价还会涨,但把整个房子(的证券)买下来,投资还是太大了,怎么办?你可以只买一部分,或者换句话说,和市场上的其他人拼团或众筹。具体而言,你可以投资房地产的 REIT(房地产投资信托)或 ETF;除此之外,市场上还有一些使用起来很简单的平台,让你买房像买菜一样容易。

在资产证券化这个场景下,NFT 本质上也没什么特别的,只是去中心化地把证券的归属信息上链罢了。

下面说说 NFT 在这个场景下面临的问题:

虽然是去中心化,但 NFT 与实际资产之间的挂钩,依然需要法律保障(这块有专门的研究,比如《Tokenized: The Law of Non-Fungible Tokens and Unique Digital Property》)。

即便有法律支持,链下资产要 NFT 证券化,依然需要解决上链的各种实际问题,整个过程很难标准化,需要人参与。

链下资产即便上链了,去除了中间商,在链上可以直接交易,增益并不明显,因为对中间商的信任问题(Counterparty Risk)并不严重,相反,中间商有问题的话有法律保护你,链上交易出 bug 你可就难了。

上链意味着信息公开,虽然区块链上的地址、账户表面上是匿名的,但其实还是有追踪的手段,上链就意味着隐私问题。

链下资产上链难,链上资产不用上链,用 NFT 来证券化总该行得通吧?行得通,但目前市场还是太小了。

有些情况下,通过“众筹”(Fractionalization)买到的资产,到底是啥,很难解释,比如想象一下把《蒙娜丽莎》分成一亿个 NFT,每个 NFT 代表原画的其中一块,持有其中一块的意义是什么,很难说。

场景 2:Signaling

Signaling,笔者实在找不到一个很贴切的中文词汇来对应,硬要找个词的话可能可以说是“社交价值”(参考《如何构思一款好产品》),说白了就是财富、身份、地位的象征。看起来很虚,但其实有价值,并且可以转化为功能价值(类比穿衣精致好谈生意)和情绪价值(别人的认同让你心情舒畅)。

下面我们看些 Signaling 的例子。

Jack Dorsey 将自己的第一条推文制作成 NFT 拍卖,持有 NFT 意味着这条 Twitter 是你的?怎么想都很奇怪。推文是 Jack Dorsey 发的,你买的这个 NFT 到底是什么呢?实际上什么也不是,买的只是 Signaling,也就是让大家知道,是你买的,你买的其实是它包含的社交价值,比如大家都知道你很有钱。

如果你购买 NFT 头像,你也许认为你买的是独一无二的头像,但可惜不是,因为别人也可以顺手复制你的头像来用。但不要紧,圈内人都会认你的头像,而不认他们复制的 JPG。你买的其实也是社交价值,一种群体身份认同。

同理,如果你购买 Gucci 发型的 NFT 包包,或者 Nike 的 NFT 鞋子,你既不能背,也不能穿,你买的其实也是财富、地位和身份的象征。当然,有人会说,以后元宇宙里或许能用,当然有道理,但前提是到时候真有一个包罗万象的元宇宙,而且目前的 NFT 标准会被其采纳。

就目前而言,NFT 在 Signaling 的市场占有还是太小。这倒不是 NFT 固有的缺陷,只是一个现状。未来还有很大的不确定性,或者说大部分都是不确定的。

总结

NFT 只是一种技术,为解决问题提供了一种形式,本身价值高低还是要回到解决的问题上。

就目前而言,NFT 的成功更多是一种营销意义上的成功,或者可以成功地应用于营销上;NFT 本身因为实际条件尚不成熟,在应用场景上仍面临市场小,或者不可行的问题。

冷静思考,理性观望,或许才是对 NFT 技术本身的正确态度。